6月的香港水汽充足,九龍寨城公園里榕須低垂拂面。公園里,一位身著黃色T恤的長者從密封膠袋中取出一張巴掌大的紙片,一折、一疊、一撕,一只小松鼠便活靈活現地從紙片躍起,贏得圍觀游客陣陣掌聲。

“撕紙就是心、手、腦合一,工具就是手指,心中有草稿,只要肯練,都能學會。”長者一邊將撕出的作品分發給游客,一邊細細叮囑,隨后將未用完的紙張重新放回封口膠袋,避免紙張受潮。

這位長者是扎根九龍寨城公園的撕紙藝人李昇敏,大家親切地稱他為敏叔。敏叔的“撕藝生涯”始于35年前的一個大年夜,他在岳母家拾起一張廢棄的紅紙,對著花盆上貼著的“大吉”細細臨摹,撕出“大吉”二字。沒想到岳母對敏叔戲耍之作大加贊許,將“大吉”二字掛在家中最顯眼的位置。至此,敏叔開啟了30余年的撕紙之路。

起初,敏叔只是將撕成的“黃金萬兩”“恭喜”“福”等祝福語免費贈送,以娛親友。后來,敏叔不再從事外勤工作,從屯門搬至九龍寨城公園附近,專注于撕藝推廣活動。

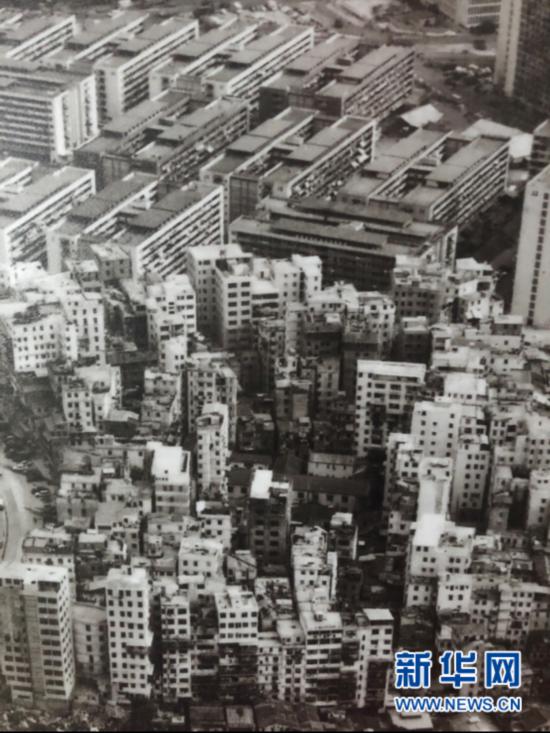

圖為20世紀70年代九龍寨城鳥瞰圖。朱宇軒攝

敏叔從2003年起受邀開課,教香港市民學習撕紙,從明愛庇護工場幫助盲人的導師,到香港保護兒童會里的學前兒童,再到黃大仙鄰舍輔導會里斷掌殘疾人士,全是他的學生。“撕紙是我們的傳統文化,只要肯學,我都愿意教。”

憑借熱愛與恒心,敏叔逐漸成為遠近聞名的撕紙人,他的作品在藝術展上陳列時,曾被盛贊有“金石的味道”;敏叔還登上了tedx(全球科技、娛樂、設計學術研討平臺),成為用粵語演講的主講人……

敏叔是九龍寨城公園的志愿講解員,他就像一本活字典,對寨城逸事如數家珍。“我小時候來寨城探望同學,是從樓下順著密道爬到他家的。”敏叔回憶,“九龍寨城聚集了香港各色各樣的小人物,大多是難以維持生計的窮人和難民。”

敏叔常在社交網絡上分享公園一角:朝陽下紅色雞蛋花、雨后水石榕、廊檐舔爪的小貓……亭臺水榭、樹蔭花影、古井斜陽,是公園里賞不盡、看不完的詩意。

圖為敏叔為游客講解九龍寨城歷史。圖為朱宇軒攝

敏叔還是個粵曲發燒友,常和一眾粵曲愛好者在公園六藝臺表演經典粵曲,敏叔負責吹奏橫笛。每當有游客來到寨城公園,敏叔便會詢問他們的家鄉,為他們表演家鄉民歌,《瀏陽河》《北京的金山上》《出埃及記》……全是他的拿手曲目。

若是新人在公園內舉辦婚禮,敏叔也樂得吹奏一曲,為新人送上祝福。敏叔自嘲自小便不是一個好學生,一切全靠自學。“我小時候在番禺不好好讀書,語文、數學和外語都一塌糊涂。撕紙、吹笛、講解寨城歷史,全是自己慢慢琢磨。”吹罷一曲《豌豆花開》,敏叔撫著裂開好幾個口子的竹笛慢慢說道。

圖為敏叔的撕藝作品。圖為朱宇軒攝

無論表演撕紙,粵曲伴奏還是講解公園歷史,敏叔幾乎不收取任何費用,完全是公益活動,所以至今無穩定收入來源,靠領綜援(香港政府為低收入市民提供的現金補貼)為生。“我將推廣傳統文化視為我的責任,不愿意放過任何一個機會。如果收費,推廣就沒那么容易了。”敏叔說道。

從番禺的鄉間小童到九龍寨城公園的文化推廣大使,敏叔希望以己之力,增加香港市民對撕藝等傳統文化的了解和認知。

“民間藝術源于民間,更融于民間。”這是敏叔的人生箴言。(朱宇軒 顏昊)

標簽: